眼科疾患一覧

アレルギー結膜炎

【原因と病態】

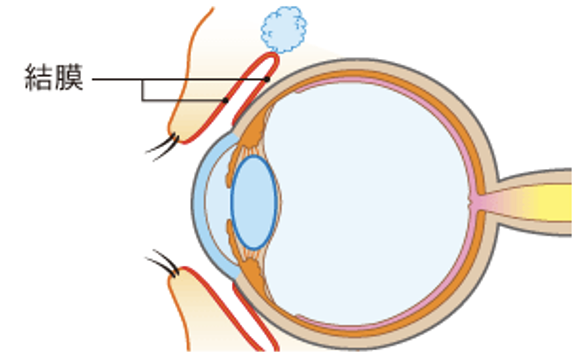

アレルギー性結膜炎は、季節性アレルギー性結膜炎、通年性アレルギー性結膜炎、アトピー性結膜炎など、様々なアレルギー疾患の総称です。結膜の炎症と掻痒感、眼がゴロゴロする、めやに、涙がでるなどの自覚症状がある際に診断されます。

季節によるものとしては、春はスギやヒノキ、初夏ではカモガヤやオオアワガエリ、秋にはブタクサやヨモギの花粉が代表的です。

また、通年おこるものとして、ダニやハウスダストなどが原因で、気候の変化により良くなったり悪くなったりして、1年を通じて自覚症状があるものを指します。

アトピー性皮膚炎により、顔に皮膚病変があり、通年性で慢性的な痒みやめやにが出ます。

ドライアイ

【原因と病態】

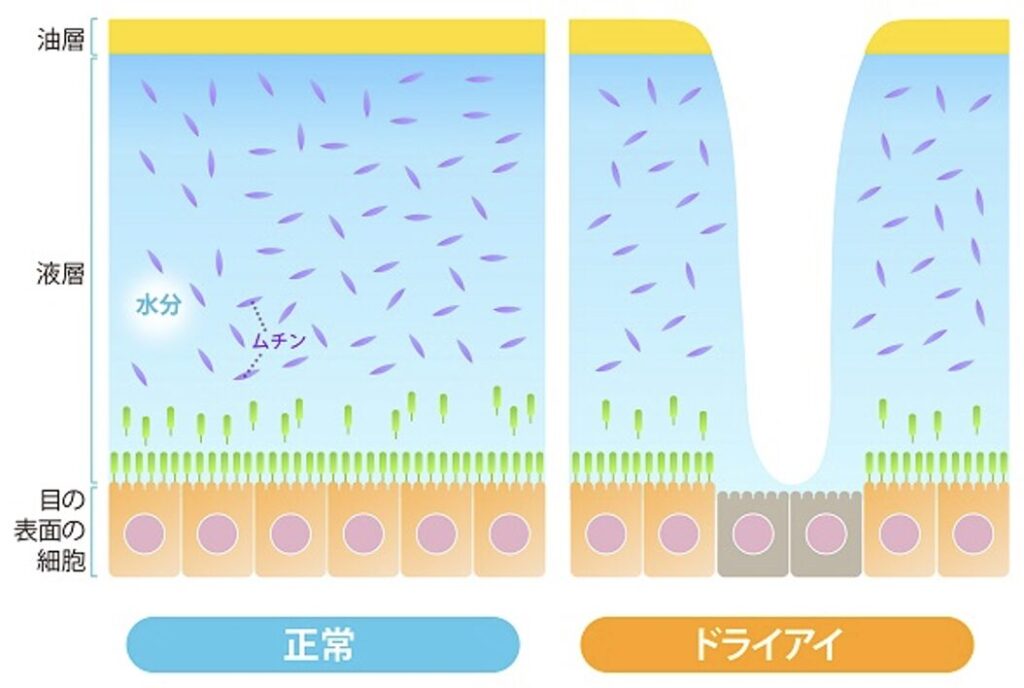

涙には、目の表面に広がって崩れない性質がありますが、その性質が失われ、涙液の量や質の減少によって、目の不快感や見えにくさを生じる病気がドライアイです。ドライアイの症状は「目がかわく」だけでなく「目がかすむ」、「まぶしい」、「目が疲れる」、「目が痛い」、「目がゴロゴロする」、「目が赤い」、「涙が出る」、「目ヤニがでる」などさまざまです。

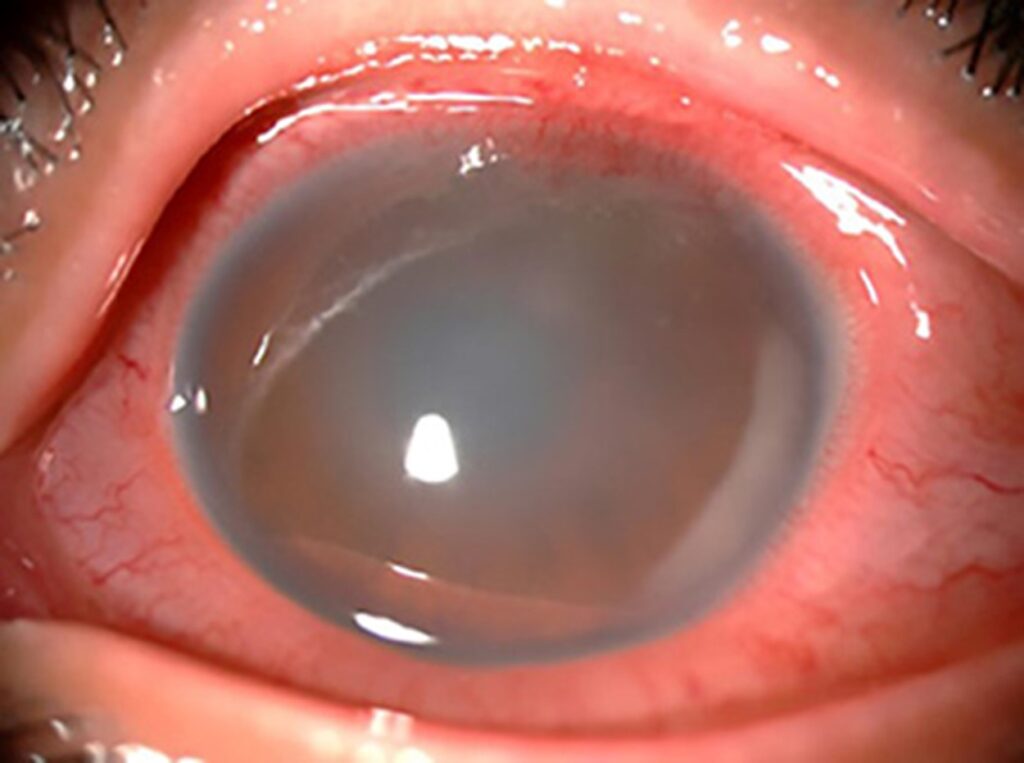

角膜感染症

【原因と病態】

細菌が原因で起こる角膜の感染症です。強い目の痛みと大量の目やにが出て、角膜の一部が白く濁り、白目が強く充血します。もともと目に持病があり、抵抗力が落ちているような人では発症しやすいといわれており、最近ではコンタクトレンズを装用する人の間で増えています。植物の枝で目を突いてしまったとか、土埃のついた異物が飛入したといった原因で起こることもあります。また、アカントアメーバと呼ばれる微生物によるものや、ヘルペスウィルスによるもので発症することもあります。

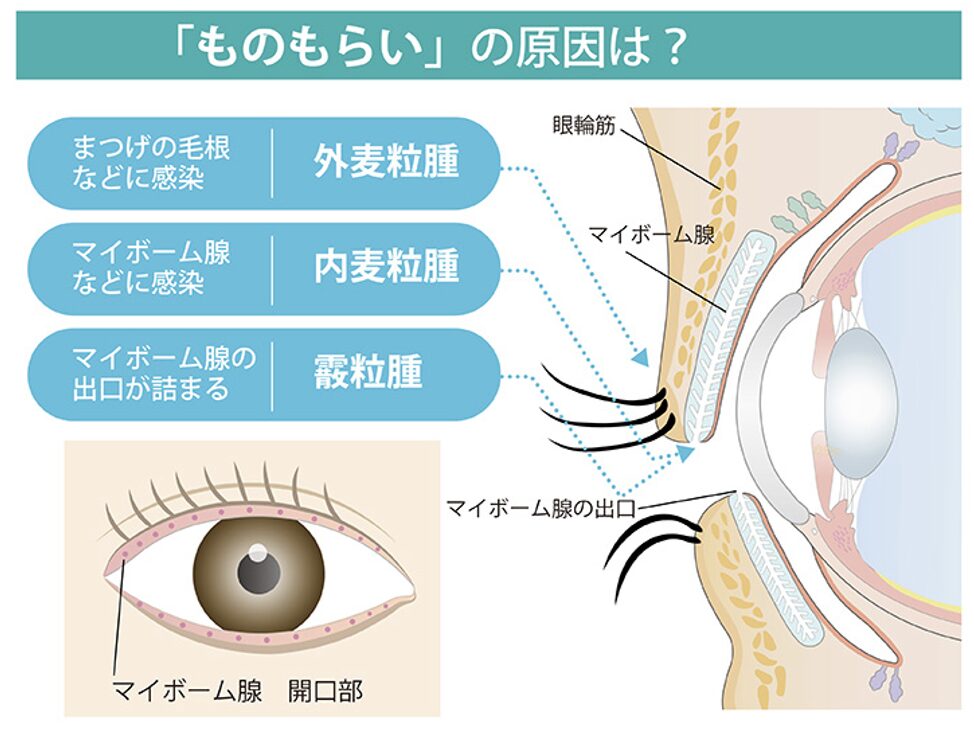

霰粒腫 (ものもらい)

【原因と病態】

眼瞼(まぶた)の中にできた小さな固いしこりです。涙の成分を分泌する脂の腺(マイボーム腺)の出口がつまり、その中に分泌物がたまって肉芽腫を形成したものです。麦粒腫と異なり、細菌感染を伴わない無菌性の炎症です。症状は瞼の一部が腫れ、しばしば小さなしこりや膨らみが瞼の内側に現れます。腫れた部分の周辺で瞼が赤くなることがあり、瞼が重く感じたり、まばたきが不快に感じられるたりします。しばらくの間は経過を見ていても構いませんが、自然に治ることはありません。炎症を伴った場合は麦粒腫と似た症状が出ることがあります。

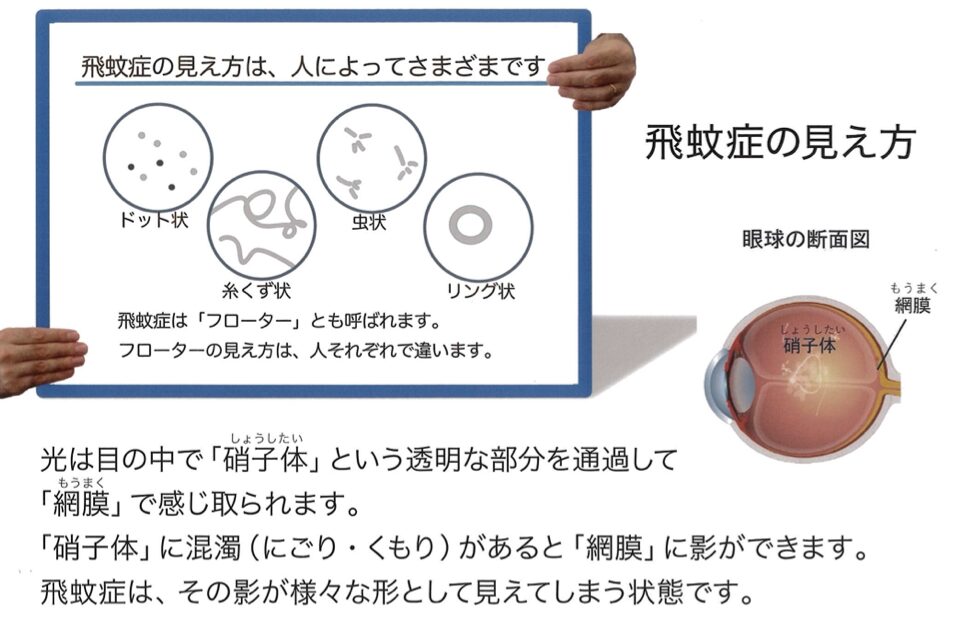

飛蚊症

【原因と病態】

飛蚊症(ひぶんしょう)は、眼球の硝子体が濁ることで起こる病気です。主に加齢が原因とされ、硝子体が委縮し、硝子体の後ろから網膜が剥がれてしまうことが原因です。また、網膜剥離や網膜裂孔、硝子体出血、ぶどう膜炎などによりこともあります。剥がれた部分が視野の中で黒い点のように見えます。

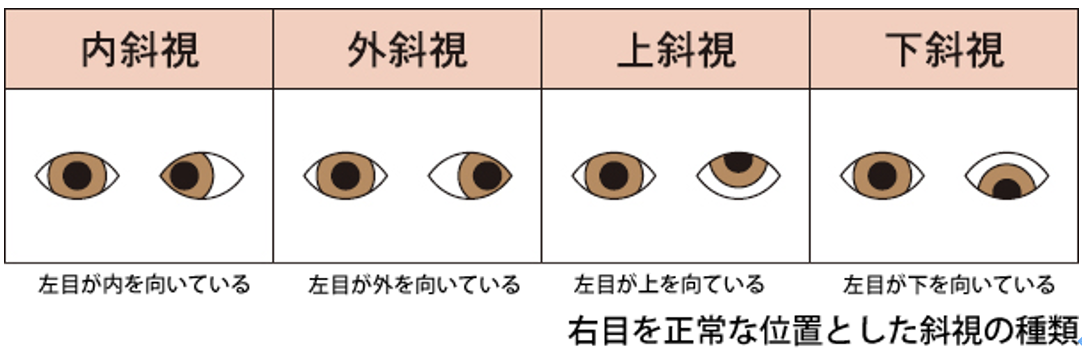

斜視・弱視

【原因と病態】

物を見ようとする時に、片目は正面を向いていても、もう片目が違う方向を向いてしまっている状態、左右の視線が合わない状態が斜視です。斜視があると、ものが二つに見えたり、ずれた側の目でみる像がぼやけて見えるなどの理由により、お子さんが無意識のうちにその目を使わなくなって視力の発達が妨げられてしまいます。そうすると、弱視といって、眼鏡をかけても視力が上がらない状態になってしまいます。斜視の原因としては、目を動かす筋肉や神経にわずかな異常がある場合、遠視による場合、目の病気による場合、遺伝や脳の一部にわずかな異常がある場合、全身の病気に伴うものなどがあります。ほとんどは目を動かす筋肉や神経の異常や遠視による場合です。

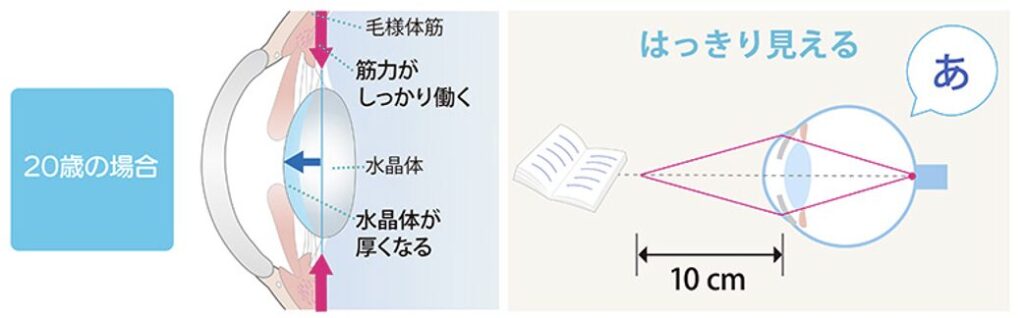

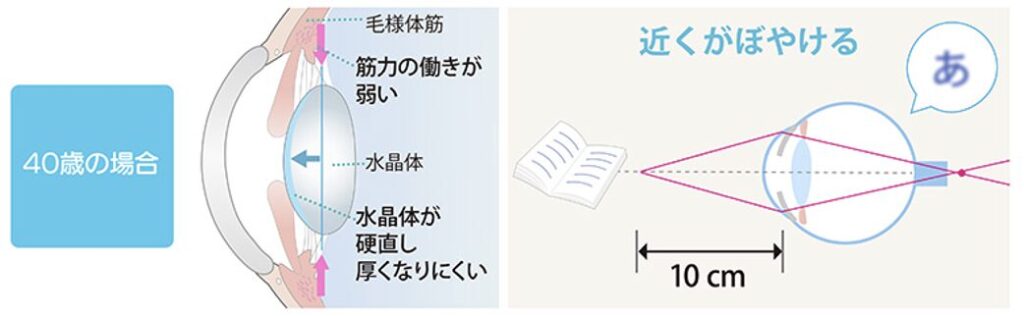

老視・老眼

【原因と病態】

物を見ようとする時に、片目は正面を向いていても、もう片目が違う方向を向いてしまっている状態、左右の視線が合わない状態が斜視です。斜視があると、ものが二つに見えたり、ずれた側の目でみる像がぼやけて見えるなどの理由により、お子さんが無意識のうちにその目を使わなくなって視力の発達が妨げられてしまいます。そうすると、弱視といって、眼鏡をかけても視力が上がらない状態になってしまいます。斜視の原因としては、目を動かす筋肉や神経にわずかな異常がある場合、遠視による場合、目の病気による場合、遺伝や脳の一部にわずかな異常がある場合、全身の病気に伴うものなどがあります。ほとんどは目を動かす筋肉や神経の異常や遠視による場合です。

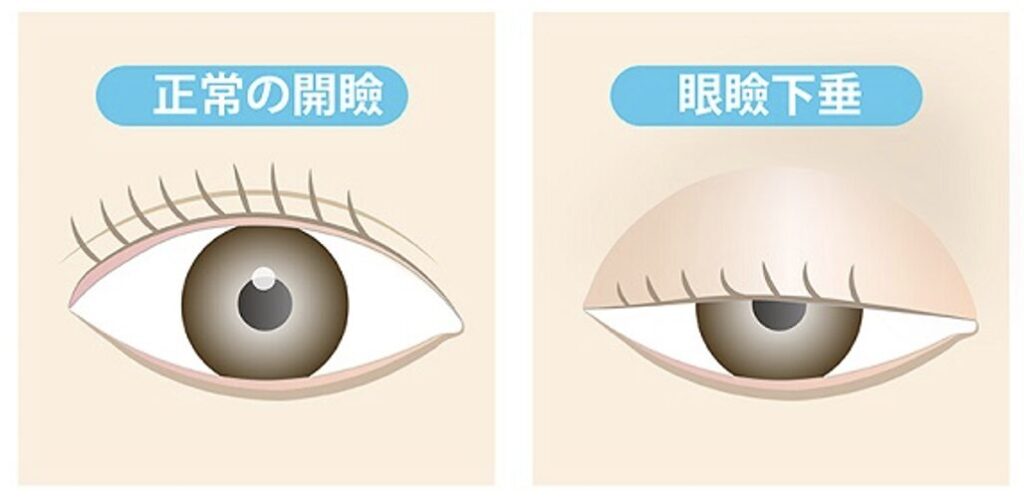

眼瞼下垂

【原因と病態】

上のまぶたが垂れ下がってくることがあり、これを眼瞼下垂と言います。加齢による眼瞼の変化、コンタクトレンズの長期装用によるものが多く、また目をよくこする癖がある人に生じることがあるといわれています。重篤な病気によっても生じることがありますので精査が必要です。

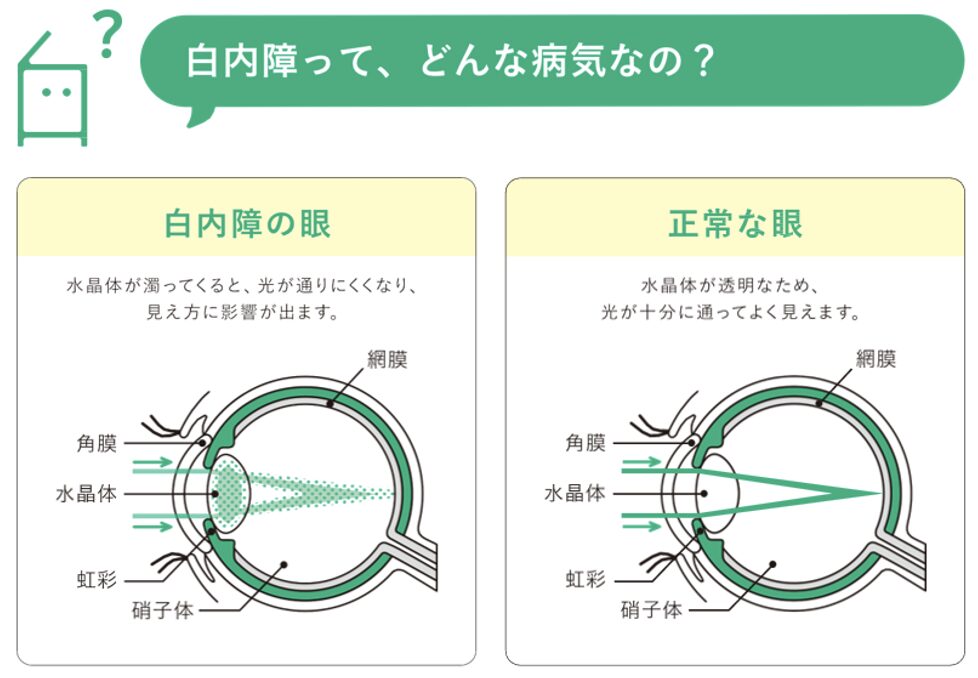

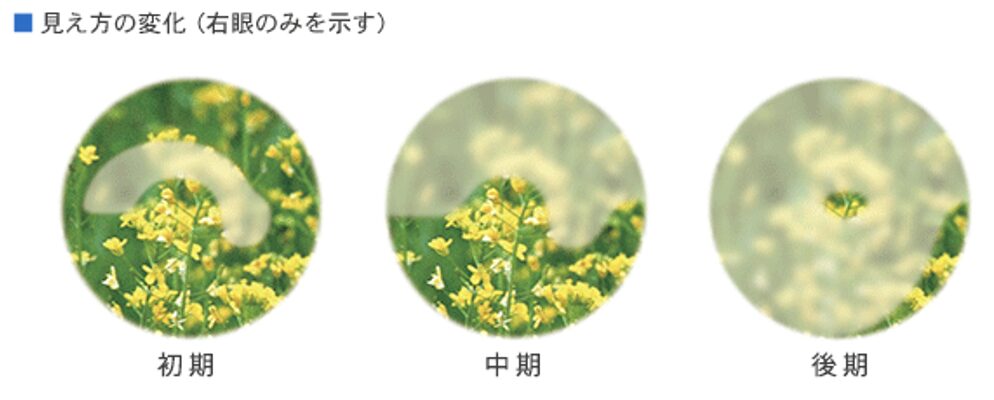

白内障

【原因と病態】

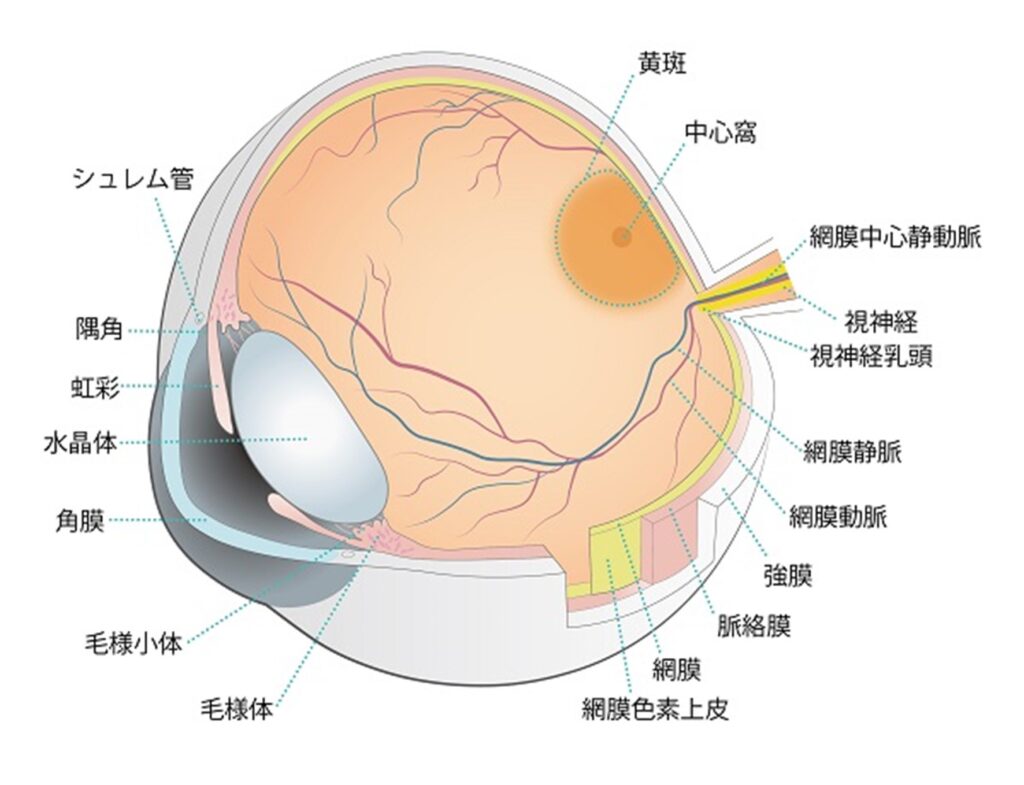

白内障とは加齢によって生じるものが多く、レンズの役割をする眼の水晶体という部分が白く濁って見えにくくなる病気です。個人差はありますが、加齢により水晶体は濁っていきます。80歳台では100%発症します。その他の原因としては、先天的なもの・外傷、アトピーによるもの・薬剤、放射線によるもの・そして他の目の病気(炎症)に続いて起こるものなどがあります。水晶体が濁り始めると、水晶体で光が散乱するため、眼がかすむ、視界が暗く感じる、ぼやけて見えにくい、視力が落ちる、二重三重にだぶって見える、光が眩しいなどの症状が出現します。

緑内障

【原因と病態】

緑内障とは主に眼圧の上昇が原因で、視神経が損傷されることで、徐々に視野が狭くなり、最悪の場合失明に至ることがあります。また、最近は眼圧が正常であるにも関わらず神経線維層が欠損していく正常眼圧緑内障も増加傾向にあります。病気の進行が緩やかなので、初期は視野障害があってもまったく自覚しないことがほとんどです。進行すると見えない場所(暗点)が出現する、あるいは見える範囲(視野)が狭くなる症状を覚えます。急激に眼圧が著しく上昇した場合(急性緑内障発作)は、眼痛・充血・目のかすみのほか、頭痛や吐き気を自覚することもあります。

網膜剥離

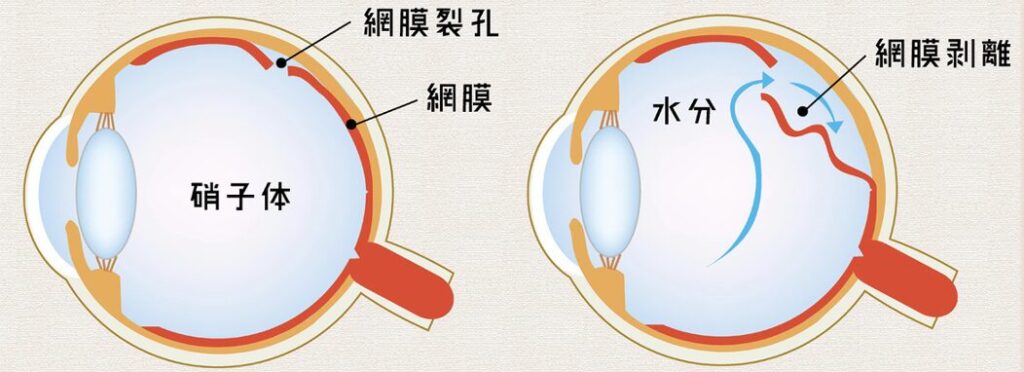

【原因と病態】

網膜剥離は、網膜が何らかの原因により網膜が眼球の内壁から剥がれてしまう状態の眼科疾患です。症状としては、飛蚊症と言われている黒い点が多く見えたり、視力低下や光視症、視界の一部が欠けたり、暗くなったりといった症状があります。原因は加齢によるもの、その他の影響によるものがあります。もともと硝子体は無色透明のゲル状の物質で、眼球内部を満たしているのですが、加齢とともにサラサラの液体に変化して少しずつ容量が減っていきます。そこに網膜が引き込まれて隙間ができ、裂孔原性の網膜剥離が起きてしまいます。

また、交通事故やスポーツ中の衝突などで受けた頭部・目への物理的衝撃、強度の近視による網膜の円孔(円形の穴)も発症原因になります。近視の度合いが強い人は、正視(いわゆる目が良い状態で、屈折異常がない目)の人よりも眼球に奥行きがあります。これによって、網膜の面積が広くなり、萎縮して薄くなった部分に円孔ができて網膜裂孔が生じるのですが、このような裂孔原性網膜剥離は、20代の若い人に見られることがあります。

網膜は光を感じ、視覚情報を脳に伝える役割を果たしており、網膜剥離が生じると視力障害や視野障害など、失明のリスクがあります。

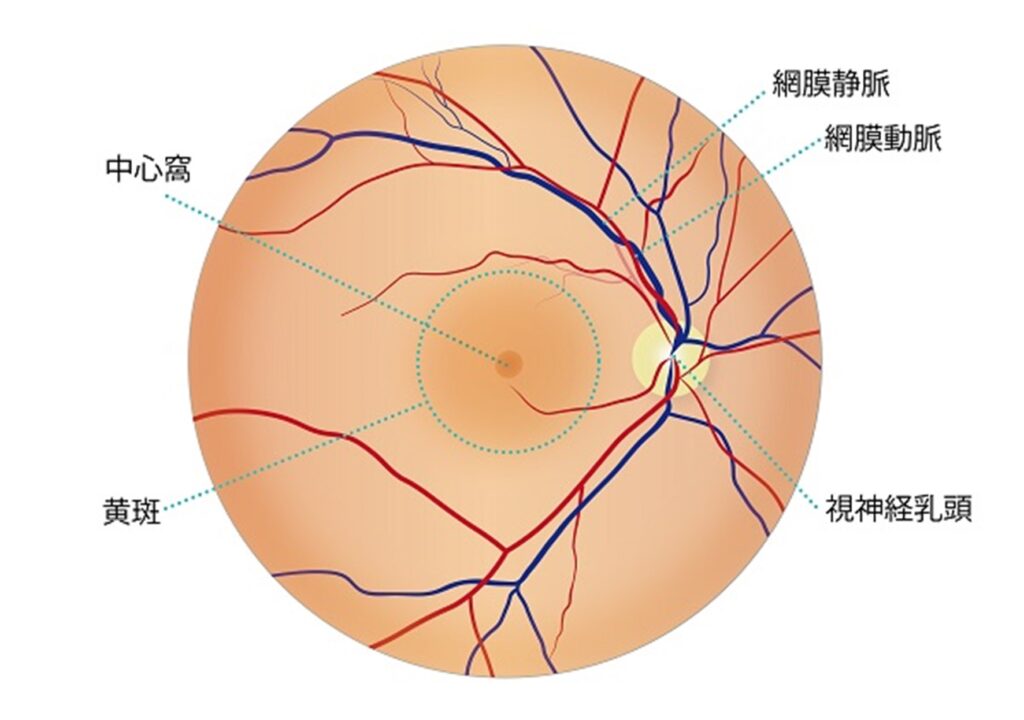

加齢黄斑変性

【原因と病態】

加齢黄斑変性は、加齢により網膜の中心部である黄斑に障害が生じ見えにくくなる病気です。高齢者に多く見られる眼の病気であり、特に60歳以上の人々に影響を及ぼすことが多いです。早ければ40代でも発症します。発症には、遺伝子要因、環境要因など複数の因子が関与していると考えられていますが、加齢、喫煙、高血圧、高コレステロール、肥満、食生活などが挙げられます。

ゆがんだフィルムで写すとゆがんで写るように、ゆがんだ網膜で見るとものがゆがんで見えます。この場合視野の中心部から進行していきます。さらに黄斑部の網膜が障害されると、視野の中心部が見えなくなり、視力低下が認められます。そのまま放置すると、多くの場合、視力が0.1以下になり、色の判別も難しくなっていきます。

糖尿病網膜症

【原因と病態】

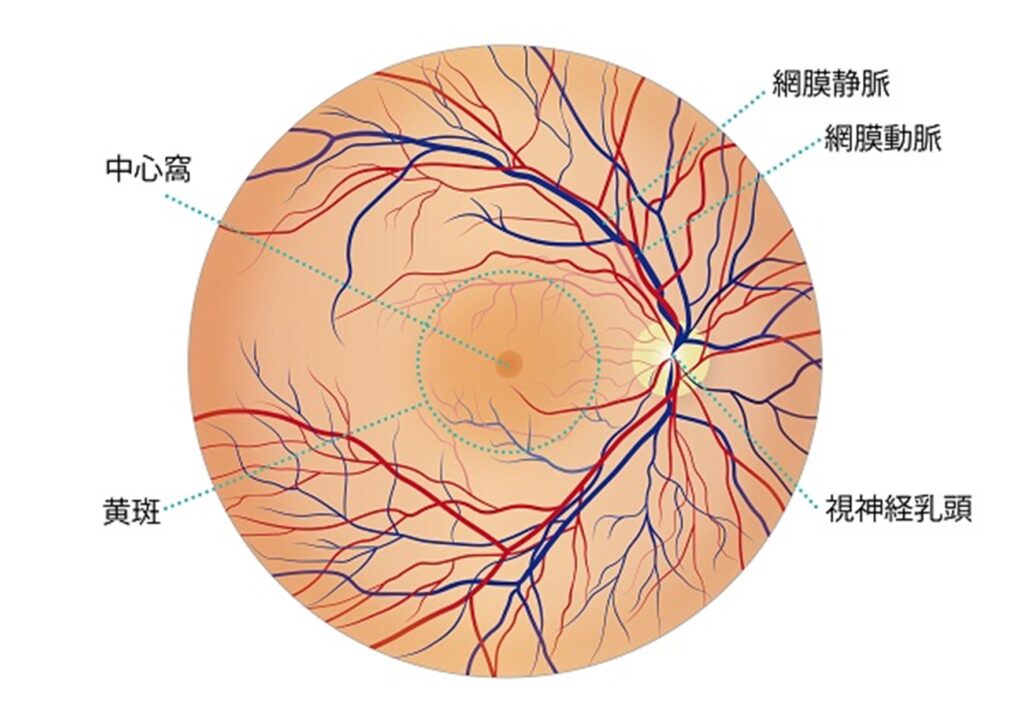

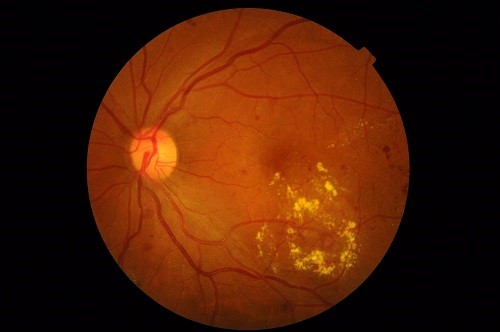

糖尿病網膜症は、糖尿病によって引き起こされる網膜の病気です。糖尿病腎症・神経症とともに糖尿病の3大合併症のひとつで、成人失明原因の上位に位置します。病気が進行すると眼底出血や網膜剥離を伴って失明に至る場合もあります。

網膜には光や色を感じる神経細胞が敷きつめられ、無数の細かい血管が張り巡らされています。血糖が高い状態が長く続くと、網膜の細い血管は少しずつ損傷を受け、変形したりつまったりして、網膜のすみずみまで酸素が行き渡らなくなり、網膜が酸欠状態に陥ります。その結果として新しい血管(新生血管)を生やして酸素不足を補おうとします。新生血管はもろいために容易に出血を起こします。出血すると網膜にかさぶたのような膜(増殖組織)が張ってきて、これが原因で網膜剥離を起こすことがあります。症状としては、初期の段階では症状がほとんどないことがあり、病気が進行してから自覚症状が現れることが多いです。進行した状態では、視力低下、視界の歪みやぼやけ、視野の欠損や影、光の点滅やフラッシュの感覚、夜間の視力の低下などがおこります。

糖尿病網膜症は、糖尿病になってから数年から10年以上経過して発症するといわれていますが、かなり進行するまで自覚症状がない場合もあり、定期的に眼科を受診し、眼底検査を受けることが重要です。

網膜色素変性

【原因と病態】

網膜色素変性とは、眼の中で光を感じる組織である網膜に異常が生じる遺伝性の病気で、日本では人口10万人に対して18.7人の患者がいると推定されています。

特徴的な症状は、夜盲、視野狭窄、視力低下の3つです。

夜盲とは、暗いところでものが見えにくいことを指します。そこから進行すると、周辺の視野が狭くなって、物にぶつかりやすくなったり、物が見えたり消えたりするという症状が現れるようになります。さらに病気が進行すると視力低下を自覚するようになります。基本的に進行性の病気ですが、その進行はとてもゆっくりで、数年あるいは数十年かけて進行すると言われています。また病状の進行速度は個人差がみられ、症状の起こる順序にも個人差があり、最初に視力低下してから、そのあとに夜盲を自覚する人もいます。

眼精疲労

【原因と病態】

眼精疲労とは、視作業(眼を使う仕事)を続けることにより、眼痛・眼のかすみ・まぶしさ・充血などの目の症状や、頭痛・肩こり・吐き気などの全身症状が出現し、休息や睡眠をとっても十分に回復しえない状態をいいます。

主な原因として、度数の合っていない眼鏡やコンタクトレンズの使用、コンピューター作業、スマートフォンやタブレットの使用、読書、運転、テレビの視聴など、近距離での視覚作業が多い場合に発生しやすいとされています。また、薄暗い部屋や眩しい照明下での作業は、眼の負担を増加させる要因となります。緑内障や白内障、ドライアイでも眼精疲労が出現することがあります。

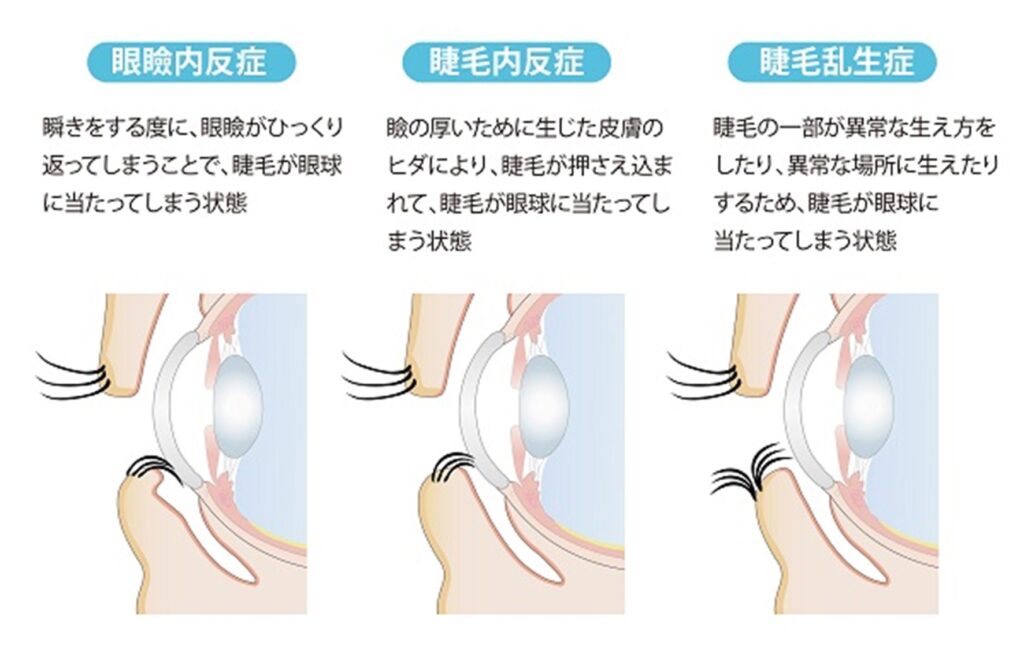

内反症

【原因と病態】

一般的に「逆さまつげ」と呼ばれるものです。まつげが何らかの原因で角膜(くろめ)に接触した状態をいいます。まつげは本来、まぶたの縁から外側(眼球とは反対方向)へ自然にカールして眼球にあたらないようになっています。内反症は「睫毛乱生」「睫毛内反症」「眼瞼内反症」の3つの種類があります。

① 睫毛乱生

まぶたの向きには異常がなく、正常なまつげの中で何本かが眼球に向かって生えている状態を指します。まつげの毛根の周囲で起きた炎症による傷跡などが原因で、まつげの生える方向が不規則になってしまうものです。

② 睫毛内反症

乳幼児において、まぶたの向きが正常にも関わらず、下まぶたの皮膚や皮下脂肪が過剰なことが原因で、盛り上がった皮膚によってまつげが眼球の方向に押し込まれている状態です。4~5歳になって顔が引き締まってくると治ることが多いため、あまり程度がひどくなければ経過をみます。

③ 眼瞼内反症

まつげだけではなく、まぶた全体が内側(眼球の方向)を向いてしまう状態です。主に加齢によって、下まぶたを支えている組織やまぶたを閉じる筋肉がゆるんだり、まぶたの皮膚がたるむことが原因とされています。

コンタクトレンズ障害

【原因と病態】

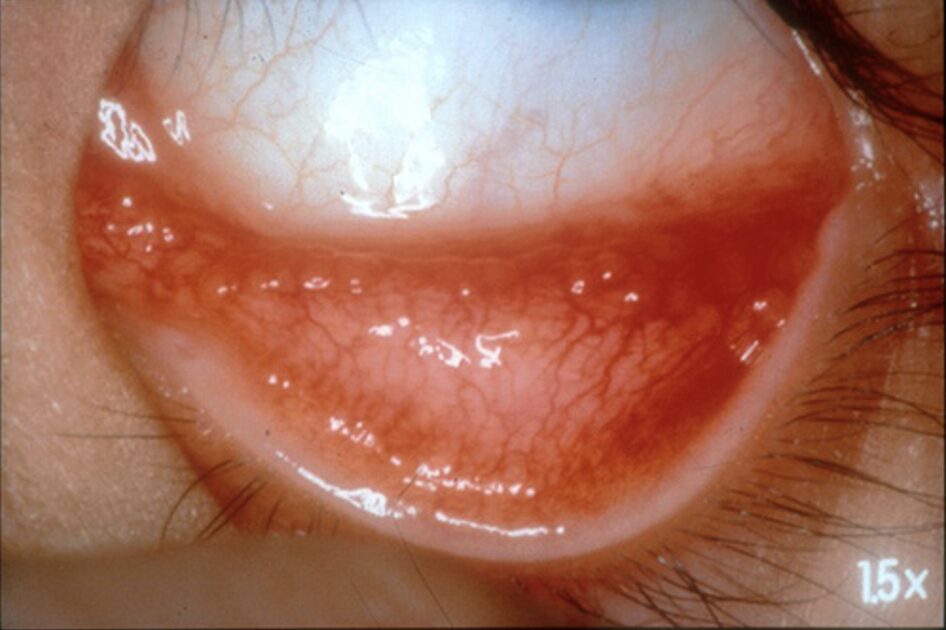

使い捨てソフトコンタクトレンズが利用できるようになってから、コンタクトレンズ(CL)装用者が急増しました。CL装用人口は国民の10人に1人がCLを装用していると推測されています。それに伴いCLによる眼障害が急増し、CL装用者の10人に1人に眼障害が生じていると推測されています。その背景にはケア方法が簡便になったことやCL量販店の安売り販売、そしてインターネット販売の普及などがあります。 医師の処方なしでCLを販売していることが少なくありません。

コンタクトレンズ障害は、コンタクトレンズを使用することによって生じる可能性のある眼の問題や合併症を指します。

コンタクトレンズ(CL)は大きく分けて、ハードコンタクトレンズ(HCL)とソフトコンタクトレンズ(SCL)の2種類があり、SCLの使用者が、コンタクトレンズ装用者全体の約7割を占めています。SCLでは1日使い捨て、2週間使い捨てといった、いわゆる「使い捨てSCL」と言われ、装用者も増えています。ハードコンタクトレンズと比べて、薄くて装用感の良いソフトコンタクトレンズの場合は、障害が起こっていることに気付きにくく、症状を感じた時にはすでに悪化しているケースが多く見られます。重症な場合、入院治療が必要となる事もあります。その背景として、レンズケアを正確に管理できていなかったり、コンタクトレンズの使用期間や装用時間を正しく守っていない事が多くあり、コンタクトレンズ使用によってできた角膜の傷から、感染症を引き起こしやすくなります。

安全にコンタクトレンズを使用するためには、適切なレンズケア、正しい使用方法、眼科での定期検査がとても重要です。

コンタクトレンズ障害で生じる病気は以下のようなものがあります。

① 角膜感染症

【原因】

細菌感染、ウイルス感染、真菌感染、アメーバ感染、外傷が原因としてあげられます。

【症状】

眼の充血、痛み、涙目、異物感、かすみ、視力低下などが起こります。光に対する過敏症も一般的で、明るい環境で不快感があることがあります。また、眼が腫れたり、潰瘍が形成されたりすることがあります。

② 角膜潰瘍

【原因】

細菌感染、ウイルス感染、真菌感染、外傷、ドライアイが原因としてあげられます。

【症状】

激しい目の痛み、充血、異物感、過敏症、かすみ、視力低下などが起こります。

③ ドライアイ

【原因】

コンタクトレンズによって涙膜の正常な機能を妨げ、乾燥眼の症状を引き起こします。

【症状】

眼の乾燥感、充血、痒みなどがあります。

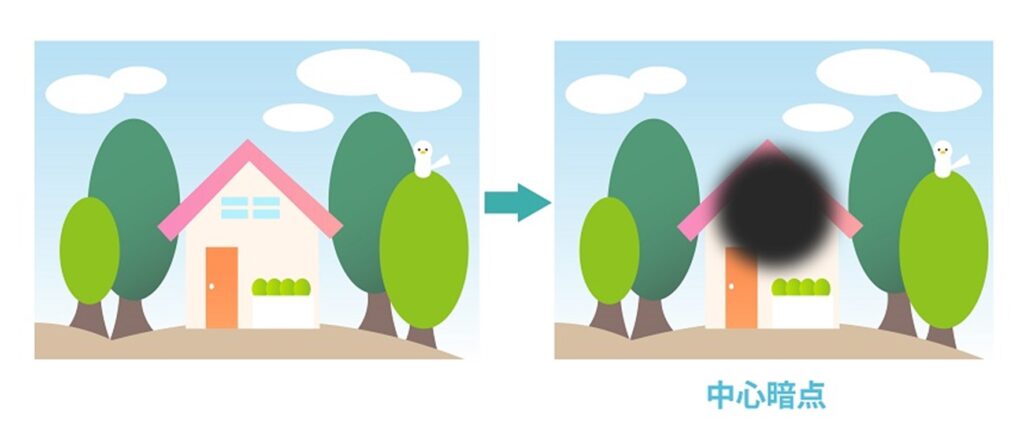

中心性漿液性脈絡網膜症

【原因と病態】

中心性漿液性脈絡網膜症は、光を感じる神経の膜である網膜の中で、最も視力に関係する部分(黄斑)に網膜剥離が発生する病気です。30~50代の働き盛りの男性に多くみられます。片方の目に発症することが多いのですが、時に、両方の目の発症することもあります。ほとんどは良好な経過をたどり自然に治ることが多い病気です。

原因は不明ですが、ストレスが悪い影響を与えるともいわれています。それ以外には妊娠時に起きることもあります。また、副腎皮質ステロイド薬の副作用で起きることもあります。副腎皮質ステロイド薬は飲み薬だけではなく、塗り薬、吸引薬、注射でも起きますので、主治医の先生に確認が必要です。

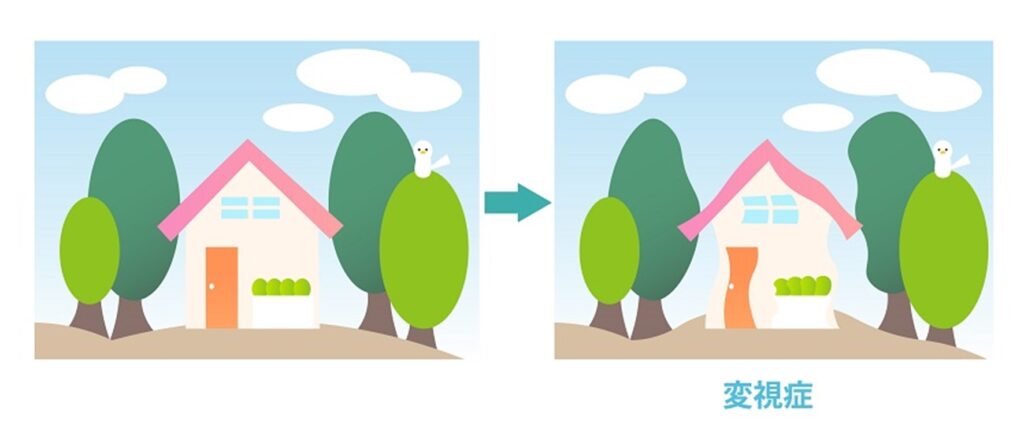

視力低下は軽い場合がほとんどです。視野の中心が暗く見える中心暗点(図1)、ものが実際よりも小さく見える小視症、ものがゆがんで見える変視症(図2)が生じることがあります。普通は網膜剥離が治ると症状は軽快しますが、何らかの見にくさが残ることが多いようです。また、網膜剥離が長い期間続いたり、再発を繰り返したりするような場合には、視力も低下してしまうこともあります。

(図1)

(図2)